| |

连载(二)石窟伤心地 阳关故人情

莫高窟,一个充满神秘和传奇色彩的地方,多少人为之痴迷,多少人为之疯狂。是藏经洞的发现令他誉满全球,小小一个藏经洞有多少人青灯黄卷,皓首穷经;小小一个藏经洞令多少人心存恶念,觊觎顿生。说到藏经洞就不得不提到一个人——王圆箓,余秋雨的一篇《道士塔》让多少人难以释怀,百年前的王圆箓以一个立体的形象展现在读者眼前,一名道士,却尽毕生之功守护着一片佛窟,是他洞启了敦煌文化最重要的一扇门,却又无奈将中华瑰宝贱卖给外国掠盗者。像他这样一个仅仅执着于个人信仰,也许连释迦摩尼和老子都分不清的人,根本都配不上文化的批判。当然,如果把敦煌文物流失的责任归因于任何个人,那是都历史对整个中国的嘲讽。

大巴停在莫高窟前宽敞的停车场,下车后南总引导着北大光华689班同学及公司同事,主动当起了导游,一路走,一路讲解,娓娓道来,如数家珍。

当大家站在石窟岩壁下,面对断崖上南北长约1600多米, 上下排列五层、高低错落有致、鳞次栉比,形如蜂房鸽舍的洞窟,深深地被这宏大的气势所震撼,崇敬之心油然而生。之后跟着导游的脚步一路走来,洞窟里栩栩如生的塑像,婀那多姿的飞天,精美绝伦的壁画,构图精巧的莲花砖,构筑起一个充满宗教氛围的佛国世界。然而,在被这些艺术精粹深深打动之时,更多的是看到了残缺的彩塑和大片破败的壁画,这些无以复加的人为破坏,还有哪些被强盗们不择手段窃取的不计其数的经书和文物。光绪二十六年(公元1900年)道士王圆箓发现“藏经洞”,洞内藏有写经、文书和文物四万多件,几乎被国外强盗洗劫一空。

1907、1914年英国的斯坦因两次掠走遗书、文物一万多件。

1908年法国人伯希和从藏经洞中拣选文书中的精品,掠走约5000件。

1910年藏经洞中的劫余写经,大部分运至北京,交京师图书馆收藏。

1911年日本人橘瑞超和吉川小一郎从王道士处,掠走约600件经卷。

1914年俄国人奥尔登堡又从敦煌拿走一批经卷写本,并进行洞窟测绘,还盗走了第263窟的壁画。

1924年美国人华尔纳用特制的化学胶液,粘揭盗走莫高窟壁画26块。他们都以少量的银元,带走了大量的中国最灿烂的文化。难怪国学大师陈寅恪先生要在莫高窟前的一座石碑上奋笔疾书“敦煌者吾国学术之伤心地也”。

“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,唐代大诗人王维以一首《渭城曲》的千古绝唱使阳关声震四海,名噪天下。阳关是中国古代陆路对外交通咽喉之地,是丝绸之路南路必经的关隘。西汉置关,因在玉门关之南,故名。和玉门关同为当时对西域交通的门户。驱车七十多公里,一路之上曹玉成总经理激情昂扬,极富诗意与浪漫的讲解让人对阳关古城平生无限遐想。转过几道山梁,一座汉阙牌楼,边塞雄关巍巍伫立眼前,阳关景区几个醒目大字高挂牌楼。进入景区,中央广场的张骞铜像高大威武,跃马扬鞭直指塞外。随着导游参观完阳关博物馆后,手持通关文牒来到仿汉阳关关城、阳关都尉府,仿古兵营前王维衣袖飘飘,把酒送别的巨型石雕粗犷豪放,神态逼真。广袤开阔的褐色土地,微风习习, “大漠孤烟直,长河落日圆”的塞外风光一览无余。最后,乘坐光观车来到景区制高点,龙首山岗上被称为“阳关耳目”的汉代烽燧高高矗立。在烽燧之侧放眼望去,整个敦煌河山尽收眼底。想象着狼烟四起,诸侯勤王的壮观场面,不得不佩服古人的智慧。

之后敦煌古城之行虽说是走马观花,却也是真切地领略了一番古代西域风情。敦煌古城又名敦煌影视城,是1987年为中日合拍大型历史故事片《敦煌》,而以宋代《清明上河图》为蓝本,仿造沙洲古城设计建造而成,建筑面积达1万平方米。敦煌古城的建筑风格具有浓郁的西域风情,城开东、西、南三门,城楼高耸;城内由高昌、敦煌、甘州、兴庆和汴梁五条主要街道组成,街道两边配以佛庙、当铺、货栈、酒肆、住宅等。大家穿梭在大街小巷,似乎一瞬间穿越到了大唐盛世,盘桓一千多年前的塞外古城。除《敦煌》一片外,先后在这里拍摄过《封神演义》、《怒剑啸狂沙》、《新龙门客栈》、《敦煌夜谈》、《沙州王子》、《海市蜃楼》等二十多部中外影视剧目。

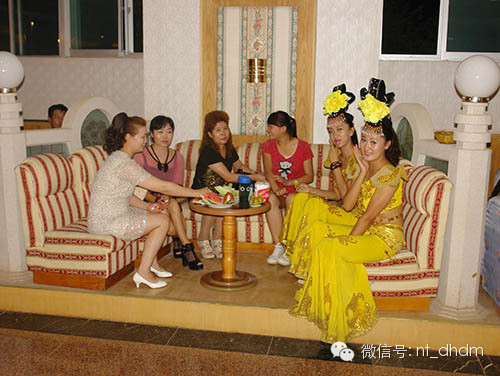

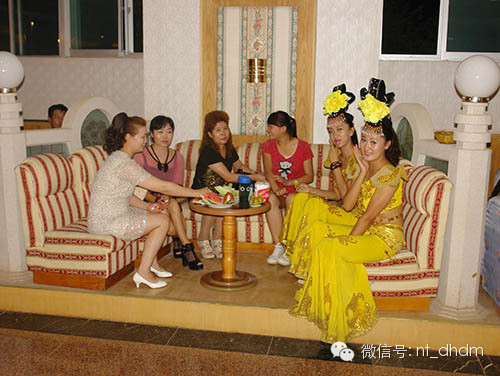

晚上园区娱乐室的联欢活动,在南总和曹总的主持下更是精彩纷呈,高亢的歌喉,曼妙的舞姿博得了大家的阵阵掌声。南总的北大光华689班同学和公司同事们相处融融,共同度过了一个难忘的夜晚。

|